発芽玄米のデメリット/違い

- 発芽玄米のデメリット/違い

- 発芽玄米の消化の難しさと胃腸への負担

- 発芽玄米の残留農薬リスクと安全な選び方

- 発芽玄米のフィチン酸によるミネラル吸収阻害

- 発芽玄米のアレルギー反応と子どもへの影響

- 発芽玄米の調理の手間とカロリー誤解

- 発芽玄米の雑菌リスクと保存方法の注意点

- 発芽玄米の効果的な取り入れ方と活用法

- 発芽玄米のγ-アミノ酪酸(GABA)増加と健康効果

- 発芽玄米と白米の栄養価比較と選び方

- 発芽玄米の保存方法と賞味期限の注意点

- 発芽玄米の適切な摂取量と過剰摂取の問題

- 発芽玄米の美味しい食べ方とレシピのアイデア

- 発芽玄米の発芽毒と健康効果の科学的根拠

- 発芽玄米と子供の食事への取り入れ方

- 発芽玄米と生活習慣病予防の関連性

- 発芽玄米の市販品の選び方と品質の見分け方

発芽玄米は玄米をわずかに発芽させたものです。酵素が活性化されることで栄養価がガンッと上がるのが特徴。

ファンケルの発芽玄米 1kg

▲1kgで1,000円弱と、まあまあお手頃。

発芽玄米は玄米よりも食べやすくなり、ぬか部分も柔らかくなります。玄米よりも栄養価が高く、うま味も強く食べやすいという、玄米と白米の良いトコ取りをした食材です。

そんな発芽玄米にはいくつかのデメリットがあります。

発芽玄米の消化の難しさと胃腸への負担

発芽玄米には多量の食物繊維が含まれており、この点が消化の難しさにつながります。食物繊維は腸内環境を整える効果がある一方で、過剰に摂取すると消化器官に負担をかけることがあります。

特に消化機能が弱い人や胃腸が敏感な人は、発芽玄米を食べると消化不良や腹痛を引き起こす可能性があります。これを防ぐためには、以下の対策が効果的です:

- よく噛んで食べる(一口30回以上が理想的)

- 最初は白米と混ぜて徐々に慣らしていく

- 一度に大量に食べず、適量を守る

- 消化を助ける食材(生姜や山芋など)と一緒に摂取する

胃腸が弱い方は、平日は通常の白米にして、週末に発芽玄米を取り入れるなど、食べ方を工夫することも一つの方法です。体への負担を考慮した食生活を心がけましょう。

発芽玄米の残留農薬リスクと安全な選び方

発芽玄米の危険性として挙げられるのが、残留農薬のリスクです。農薬の中には発がん性が指摘されているものもあり、米の農薬はぬか部分に蓄積する傾向があるため、玄米食は農薬を体内に取り込みやすいという懸念があります。

しかし、この点については誤解もあります。日本で流通しているお米は基本的に玄米の時点で厳しい安全基準をクリアしているため、市販のお米を購入する分には問題ありません。残留農薬の規定値は、毎日摂取しても安全な量に設定されており、市販されているお米は抜き取り調査によって基準値を超えたものは流通しない仕組みになっています。

より安全性を高めたい場合は、以下の点に注意しましょう。

- 無農薬・有機栽培の玄米を選ぶ

- 購入前に生産地や栽培方法を確認する

- 信頼できるメーカーの製品を選ぶ

- 自家製の場合は、水でよく洗い、十分に水に浸す

発芽玄米のフィチン酸によるミネラル吸収阻害

発芽玄米には「フィチン酸」という物質が含まれており、これがミネラルの吸収を阻害するという問題があります。フィチン酸はカルシウムやリンといったミネラル分と結合し、体内での吸収を妨げてしまうのです。

しかし、この点については発芽玄米の大きなメリットがあります。玄米を発芽させることにより、フィチン酸はミネラルを体内に吸収しやすい形に変化し、有害物質だけを排出させる働きをします。つまり、通常の玄米よりも発芽玄米の方がこの問題は軽減されているのです。

フィチン酸には以下のような側面もあります。

- デトックス効果があり、体内の有害物質を排出する働きがある

- 他の食品にも含まれており、玄米に特別多いわけではない

- 安全性は確認されており、健康上大きな問題はない

バランスの良い食事を心がけ、発芽玄米だけに偏らない食生活を送ることで、ミネラル不足のリスクを軽減できます。

発芽玄米のアレルギー反応と子どもへの影響

発芽玄米は、小さい子どもがアレルギー反応を起こす可能性があるというデメリットも存在します。発芽玄米は白米と同様に、タンパク質系のアレルゲンを含んでいます。

食物繊維やビタミンを豊富に含み、健康に良さそうに見えますが、特にアレルギー体質の子どもや小さな子どもに与える際には注意が必要です。いきなり発芽玄米を食べさせるのではなく、以下のような対応を心がけましょう:

- 子どもの年齢や体質に合わせて少量から始める

- アレルギー反応がないか観察する

- 栄養士や医師に相談してから取り入れる

- 他の食材とのバランスを考慮する

大人と同じ食事内容を子どもにそのまま与えるのではなく、子どもの成長段階や体質に合わせた食事計画を立てることが重要です。

発芽玄米の調理の手間とカロリー誤解

発芽玄米は調理に手間がかかるというデメリットもあります。自分で玄米から発芽玄米を作る場合、発芽させる工程や雑菌対策など、白米よりも手間と時間がかかります。

また、発芽玄米は市販品を購入する場合、白米や通常の玄米と比較して高価になりがちです。これは自然乾燥された玄米を発芽させ、適切なタイミングで成長を止め、機械乾燥して保存するという工程に費用がかかるためです。

さらに、発芽玄米はダイエットに良いというイメージから、カロリーが低いと誤解されがちですが、実際には白米とほぼ同じカロリーです。ダイエット効果があるとされるのは、以下の理由によるものです:

- 食物繊維が豊富で満腹感が得られやすい

- よく噛む必要があるため、自然と食事量が抑えられる

- 血糖値の急上昇を抑える効果がある

発芽玄米を調理する際の工夫としては、以下のようなものがあります。

- 市販の発芽玄米を利用する(手間は省けるが価格は高め)

- 炊飯器の「玄米モード」や「発芽玄米モード」を活用する

- 週末にまとめて炊いて冷凍保存する

- 白米と混ぜて炊くことで手軽に取り入れる

発芽玄米の雑菌リスクと保存方法の注意点

発芽玄米を自家製で作る場合、ぬるま湯で発芽させる過程で雑菌が繁殖しやすい環境になるというリスクがあります。特に温度管理や衛生管理が不十分だと、食中毒などの原因になる可能性もあります。

市販の発芽玄米を購入する際は、しっかりと殺菌された状態のものを選ぶことが重要です。また、開封後の保存方法にも注意が必要です。

発芽玄米を安全に保存するためのポイントは以下の通りです。

- 開封後は冷蔵庫で保存し、できるだけ早く消費する

- 長期保存する場合は小分けにして冷凍保存する

- 保存容器は清潔なものを使用する

- カビや異臭がある場合は絶対に食べない

- 夏場は特に保存状態に注意する

自家製で発芽玄米を作る場合は、清潔な環境で作業し、適切な温度管理を行うことが大切です。また、発芽の過程で異臭がしたり、変色したりした場合は食べずに廃棄しましょう。

発芽玄米の効果的な取り入れ方と活用法

発芽玄米にはデメリットがありますが、正しく取り入れることで栄養価の高い食材として活用できます。発芽玄米を効果的に食生活に取り入れるためのポイントをご紹介します。

まず、発芽玄米を始める際は、いきなり100%切り替えるのではなく、白米と混ぜて徐々に割合を増やしていくことをおすすめします。初めは白米7:発芽玄米3の割合から始め、体調を見ながら調整するとよいでしょう。

発芽玄米の栄養を最大限に活かすための調理法

また、発芽玄米の効果を高める食べ合わせも重要です。

| 食材 | 相乗効果 |

|---|---|

| 大豆製品 | タンパク質の補完、イソフラボンとの相乗効果 |

| 緑黄色野菜 | ビタミン吸収の促進、抗酸化作用の強化 |

| 発酵食品 | 腸内環境の改善、栄養素の吸収促進 |

| 魚類 | 良質なタンパク質とオメガ3脂肪酸の摂取 |

発芽玄米は毎日食べる必要はなく、週に2〜3回取り入れるだけでも十分に栄養効果を得られます。体調や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を見つけることが大切です。

発芽玄米のγ-アミノ酪酸(GABA)増加と健康効果

発芽玄米のデメリットについて解説してきましたが、ここでは発芽玄米の最大の特徴であるγ-アミノ酪酸(GABA)の増加と、それによる健康効果について触れておきましょう。

発芽玄米は通常の玄米と比較して、発芽の過程でγ-アミノ酪酸(GABA)が大幅に増加します。GABAには以下のような健康効果があります:

- 血圧の正常化

- 神経の安定化

- 中性脂肪の抑制

- 肝機能の改善

- 利尿作用

これらの効果により、発芽玄米は生活習慣病の予防や改善、ストレス軽減などに役立つと考えられています。

発芽玄米は食後の血糖値の上昇を穏やかにし、エネルギーの安定供給に役立ちます。

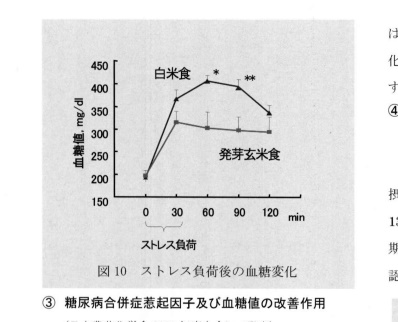

玄米と同様、血糖値の上昇を抑える作用があり、美味しくダイエットできる夢のような食材と言えるでしょう。糖尿病の改善にも使われてるくらい。白米と発芽玄米の血糖値上昇を比べたのがコレ。

引用:美味技術研究会誌 3号

おー、上昇が、3/4くらいに抑えられてるのかな。

さらに、ストレス軽減効果があり、リラックスや安眠にも効果的です。

また、発芽の過程で酵素が活性化されることにより、デンプンやタンパク質が分解され、消化吸収がしやすくなるというメリットもあります。これにより、通常の玄米よりも食べやすく、甘みも増すため、美味しく食べられるようになります。

発芽玄米と白米の栄養価比較と選び方

発芽玄米と白米の栄養価を比較し、それぞれの特徴を理解することで、自分に合った選び方ができるようになります。

発芽玄米と白米の主な栄養成分の比較は以下の通りです。

| 栄養素 | 発芽玄米 | 白米 | 差異 |

|---|---|---|---|

| カロリー | ほぼ同等 | ほぼ同等 | ほとんど変わらない |

| 食物繊維 | 豊富 | 少ない | 発芽玄米が約3倍多い |

| ビタミンB1 | 豊富 | 少ない | 発芽玄米が約4倍多い |

| ビタミンE | 豊富 | ほとんどない | 発芽玄米が圧倒的に多い |

| ミネラル | 豊富 | 少ない | 発芽玄米が多い |

| GABA | 豊富 | ほとんどない | 発芽玄米が圧倒的に多い |

発芽玄米は栄養価が高い一方で、前述したようないくつかのデメリットも存在します。自分のライフスタイルや健康状態に合わせて、以下のような選び方を検討するとよいでしょう:

- 健康維持や生活習慣病予防を重視する場合:発芽玄米を積極的に取り入れる

- 胃腸が弱い場合:白米をベースに少量の発芽玄米を混ぜる

- 忙しい日常生活の中で手軽に栄養を摂りたい場合:市販の発芽玄米製品を活用する

- 子どもや高齢者の食事:消化のしやすさを考慮し、状況に応じて選択する

また、発芽玄米を選ぶ際のポイント

- 無農薬または有機栽培のものを選ぶ

- 発芽の程度が適切なもの(1〜2mm程度の芽が出ているもの)を選ぶ

- 鮮度が良く、異臭がないものを選ぶ

- 信頼できるメーカーの製品を選ぶ

発芽玄米の保存方法と賞味期限の注意点

発芽玄米は通常の玄米と比較して劣化が早いという特徴があります。これは発芽の過程で酵素が活性化し、栄養価が高まる一方で、保存性が低下するためです。適切な保存方法を知ることで、発芽玄米を無駄なく美味しく食べることができます。

発芽玄米の保存方法としては、以下のポイントが重要です。

特に夏場は雑菌が繁殖しやすいため、発芽玄米を自家製で作る場合は冷蔵庫で発芽させることをおすすめします。冷蔵庫内で発芽させる場合、通常よりも時間がかかるため、48〜72時間程度を目安にしましょう。

また、市販の発芽玄米を購入した場合も、開封後はなるべく早く使い切るようにします。未開封の場合でも、表示されている賞味期限を守り、古くなったものは使用しないようにしましょう。

発芽玄米の適切な摂取量と過剰摂取の問題

発芽玄米は栄養価が高く健康に良い食品ですが、適切な摂取量を守ることが重要です。過剰摂取は様々な問題を引き起こす可能性があります。

発芽玄米の適切な摂取量は、一般的には1日に50〜70グラム程度が推奨されています。これは茶碗一杯程度の量に相当します。初めて発芽玄米を食べる方は、少量から始めて徐々に体を慣らしていくことが大切です。

過剰摂取による主な問題点

- 摂取カロリーの増加による体重増加

- ミネラルバランスの崩れ

- 消化器官への負担増加

- 食物繊維の過剰摂取による腹部膨満感や下痢

発芽玄米は一般的な玄米に比べて消化が良いため、過剰に摂取しやすいという側面があります。特に白米から発芽玄米に切り替えたばかりの方は、満腹感を得やすく食べ過ぎてしまう傾向があるため注意が必要です。

バランスの良い食生活を心がけ、発芽玄米だけに頼らず、多様な食材を取り入れることが健康維持には重要です。

発芽玄米の美味しい食べ方とレシピのアイデア

発芽玄米は栄養価が高いだけでなく、様々な料理に活用できる万能食材です。ここでは発芽玄米を美味しく食べるためのアイデアをご紹介します。

まず、発芽玄米を美味しく炊くコツとしては、白米と同じ水加減で炊くことができます。発芽の過程で柔らかくなっているため、通常の玄米のように長時間水に浸ける必要はありません。炊飯器の「白米モード」で炊くことができるのも大きなメリットです。

発芽玄米の風味や食感が気になる方には、以下のような食べ方がおすすめです。

- 白米とのブレンド:初めは白米3:発芽玄米1の割合から始め、徐々に発芽玄米の割合を増やしていく

- 雑穀米との組み合わせ:様々な雑穀と混ぜることで、栄養価と食感のバリエーションが広がる

- 炊き込みご飯:野菜や肉、魚などの具材と一緒に炊くことで、発芽玄米特有の香りが和らぐ

- リゾットやピラフ:洋風の調理法で発芽玄米を使うことで、新しい食感を楽しめる

また、発芽玄米を使った具体的なレシピ

- 発芽玄米のサラダボウル:発芽玄米を主役にした栄養満点のワンボウルメニュー

- 発芽玄米のおにぎり:具材を工夫することで、お弁当やおやつにぴったり

- 発芽玄米のスープ:野菜たっぷりのスープに発芽玄米を加えることで、満足感のある一品に

- 発芽玄米のドリア:チーズとの相性が良く、子どもにも人気のメニュー

発芽玄米は白米よりも香ばしさがあり、噛みごたえもあるため、料理のバリエーションを広げることができます。自分の好みに合わせて様々な食べ方を試してみてください。

発芽玄米の発芽毒と健康効果の科学的根拠

発芽玄米の健康効果については、様々な研究が行われています。ここでは、科学的根拠に基づいた発芽玄米の健康効果について解説します。

発芽玄米の最も注目される成分であるγ-アミノ酪酸(GABA)は、脳内の神経伝達物質として機能し、血圧調整や精神安定などの効果があることが研究で示されています。発芽の過程でGABAの含有量が通常の玄米の約3倍に増加するとされています。

また、発芽玄米に含まれる栄養素と健康効果の関連性については、以下のような研究結果があります。

- 血圧低下効果:GABAの摂取により、高血圧の改善効果が認められた研究がある

- 血糖値コントロール:食物繊維が豊富なため、糖の吸収がゆるやかになり、血糖値の急上昇を抑える効果がある

- 脂質代謝改善:発芽玄米に含まれる成分が、中性脂肪やコレステロールの低下に寄与するという報告がある

- 腸内環境改善:食物繊維が腸内細菌のバランスを整え、腸内環境を改善する効果がある

発芽玄米に含まれる「発芽毒」と呼ばれる成分(フィチン酸、レクチン、サポニンなど)については、発芽や調理の過程でほとんどが除去または無害化されることが研究で明らかになっています。

- フィチン酸:発芽により30~50%減少する

- レクチン:発芽や加熱で活性がほぼ完全に失われる

- サポニン:発芽や精米、加熱の工程でほとんど消滅する

これらの研究結果から、通常の食生活において発芽玄米の摂取による健康リスクは非常に低く、むしろ多くの健康効果が期待できると言えます。

発芽玄米と子供の食事への取り入れ方

子供の食事に発芽玄米を取り入れる際には、いくつかの注意点と工夫が必要です。子供の成長段階や体質に合わせた適切な取り入れ方を考えましょう。

まず、子供に発芽玄米を与える際の注意点

- アレルギー反応の可能性を考慮し、初めは少量から始める

- 消化機能が未発達な幼児期は、白米と混ぜるなど負担を軽減する

- 子供の好みや食べやすさを考慮した調理法を選ぶ

- 無理強いせず、徐々に慣れさせていく

子供が発芽玄米を美味しく食べるための工夫

- 形を工夫する:おにぎりやキャラ弁など、見た目を楽しく

- 味付けを工夫する:子供が好きな味付けで抵抗感を減らす

- 調理法を工夫する:リゾットやドリア、おかゆなど食べやすい形態にする

- 家族全員で食べる:大人も一緒に食べることで自然に受け入れやすくなる

子供の年齢別の取り入れ方

- 乳幼児期(1〜3歳):白米が中心で、発芽玄米は少量から

- 幼児期(4〜6歳):白米と発芽玄米を混ぜたものを徐々に増やす

- 学童期(7歳〜):栄養の話をしながら、発芽玄米の良さを理解させる

子供の食事に発芽玄米を取り入れることで、幼い頃から栄養バランスの良い食習慣を身につけることができます。ただし、子供の体質や好みは個人差が大きいため、無理強いせず、楽しく食べられる環境づくりを心がけましょう。

発芽玄米と生活習慣病予防の関連性

発芽玄米の摂取が生活習慣病の予防にどのように関連しているかについて、最新の研究結果を踏まえて解説します。

発芽玄米には、生活習慣病予防に役立つ様々な栄養素が含まれています。

- 食物繊維:腸内環境を整え、コレステロール値の上昇を抑制

- γ-アミノ酪酸(GABA):血圧調整作用があり、高血圧予防に効果的

- フェルラ酸:強い抗酸化作用があり、動脈硬化予防に寄与

- ビタミンE:細胞の酸化を防ぎ、老化防止や動脈硬化予防に効果的

- マグネシウム:血管拡張作用があり、血圧調整に役立つ

これらの栄養素が複合的に作用することで、以下のような生活習慣病予防効果が期待できます。

- 高血圧予防:GABAやマグネシウムの作用により、血圧上昇を抑制

- 糖尿病予防:食物繊維による血糖値の急上昇抑制効果

- 脂質異常症予防:コレステロールや中性脂肪の上昇を抑える効果

- 肥満予防:満腹感を得やすく、食べ過ぎを防止する効果

発芽玄米を毎日の食事に取り入れることで、これらの効果を継続的に得ることができます。ただし、発芽玄米だけで生活習慣病を完全に予防できるわけではなく、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、総合的な健康管理が重要です。

また、すでに生活習慣病を発症している方が発芽玄米を取り入れる場合は、医師や栄養士に相談することをおすすめします。特に糖尿病や腎臓病など、食事制限がある場合は専門家のアドバイスを受けることが大切です。

発芽玄米の市販品の選び方と品質の見分け方

発芽玄米を購入する際の選び方と、良質な発芽玄米の見分け方について解説します。市販の発芽玄米製品は多種多様であり、品質や価格にも差があるため、自分に合った製品を選ぶことが重要です。

良質な発芽玄米を選ぶポイントは以下の通りです。

- 発芽の程度:芽が1〜2mm程度出ているものが適切。芽が長すぎると見た目も食味も悪くなります

- 栽培方法:無農薬または有機栽培のものを選ぶと安心

- 鮮度:製造日が新しいものを選ぶ

- 臭い:異臭がないものを選ぶ

- メーカーの信頼性:品質管理がしっかりしているメーカーの製品を選ぶ

市販の発芽玄米製品の種類

- 乾燥タイプ:発芽させた後に乾燥処理されたもの。保存性が高い

- 冷凍タイプ:発芽させた後に冷凍処理されたもの。風味が保たれやすい

- レトルトタイプ:すぐに食べられる調理済みのもの。手軽に食べられる

- 発芽玄米粉:粉末状になっているもの。パンやお菓子作りに便利

発芽玄米を購入する際のチェックポイント

- 原材料表示:添加物が少ないものを選ぶ

- 産地情報:産地が明記されているものを選ぶ

- 発芽方法:発芽方法が明記されているものを選ぶ

- 価格:極端に安いものは品質に問題がある可能性がある

発芽玄米は白米に比べて価格が高くなる傾向がありますが、その分栄養価も高いため、健康投資として考えると価値のある食品と言えるでしょう。自分の予算や食生活に合わせて、最適な発芽玄米製品を選んでください。

関連)雑穀米のデメリット